La compulsión de escribir, a la hora que sea, con el ánimo que sea. Ni una noche sin página. Ley. Oficio de escriba que no llega a escritor. Una más en una retahíla de noches sin sueño que si se pusieran juntas parecería que la humanidad no ha dormido nunca. Carpe Noctem. Recuerdos que surgen del descuido de desconcertadas sinapsis del cerebro. Pongamos por ejemplo: las pulgas de playa asomando de sus pequeños agujeros en la arena y haciendo cosquillas en los pies.

No me interesa en absoluto ver a nadie. No quiero recordar nombres ni personas. Deseo extraviarme por las pretendidas callejuelas del cementerio de Berria y contemplar los insectos sin prestar atención a las inscripciones de las lápidas donde antes jugaba al escondite con mi hermana sin preocupación ni respeto. Tenía la décima parte de años que ahora y no sentía culpa. Ellas me conocen desde siempre y yo conocí en vida a la mayoría de sus inquilinos. Me conformo con observar las plantitas de hoja gruesa que caen hacia el mar como modestos Jardines Colgantes de Babilonia, con la agresividad que da el ser y sentirse insignificante, midiéndose de tú a tú con la marea y el nordeste. No he venido a ver a nadie. He vuelto solo y solamente a sentir las cosquillas en los pies. A sentir.

Han pasado un buen de años y gentes, pero las pulgas perseveran sin que nadie pueda afirmar a ciencia cierta que no son exactamente las mismas que brincaban de niño ante mis pies. Es más que probable que aunque todas me parezcan idénticas, las pulgas viejas recuerden mi nombre o mi olor y se lo digan a las nuevas: Mirad quién ha venido. Lo sabíamos, sabíamos que algún día iba a regresar. Y que salten más despacio y menos lejos, pero con gran alegría. Ha vuelto, os lo dije, ha vuelto.

Esa suma de múltiples pequeñas alegrías debería ser suficiente para hacer una más grande, con aspecto de alegría humana o, cuando menos, de sonrisa sincera y no condescendiente ni forzada. Pero no. Para el universo diminuto de las pulgas soy grande. Pero para el mundo soy una pulga de playa de corteza transparente y apariencia desagradable. Un regresado.

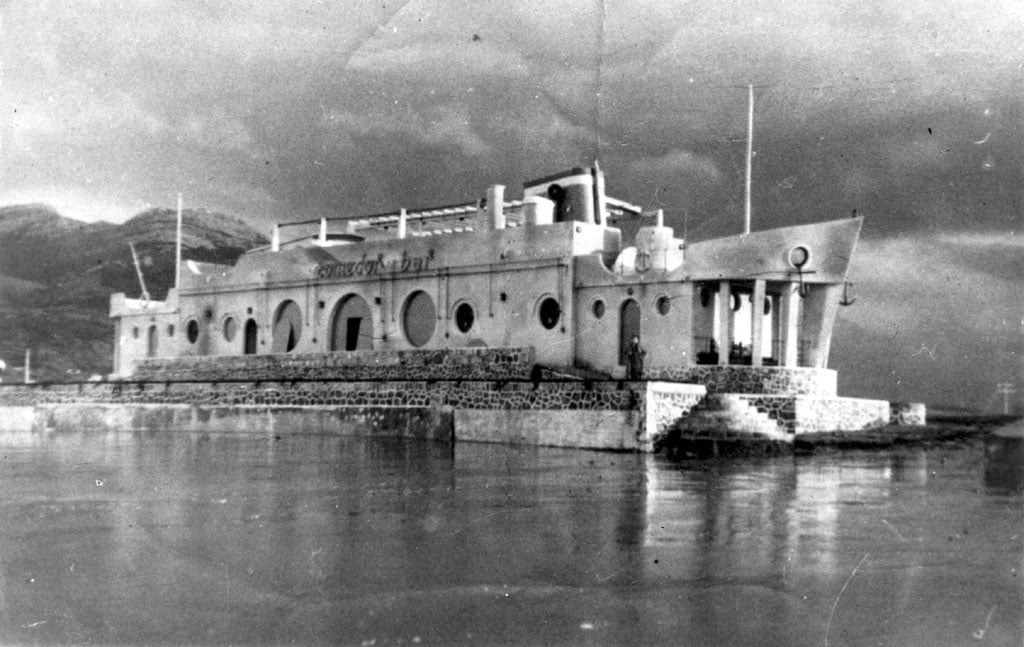

Tal vez este lugar me odia porque le conozco muchos secretos. Sus olores viejos a salmuera, los nombres verdaderos de las calles que cambiaron de nombre y el lugar exacto en que deberían estar las cosas: el submarino, el secadero de redes, la fábrica de hielo. He venido a poner las cosas en su sitio y no me dejan. No es que me lo prohíba el Ayuntamiento. Es que las cosas no quieren volver a donde estaban.

Vamos a llamarla Alma. Tiene otro nombre, por supuesto, que encaja perfectamente con sus interminables ojos azules. Alma es más como de chica pálida, pero por motivos obvios de confidencialidad y porque ya tiene tres hijos grandes y porque si nos viéramos se nos partiría otra vez el alma, llamémosla Alma. Sólo por esta noche. Aunque ella y yo sabemos lo mismo que los del Ayuntamiento: que aunque yo haya regresado y crea seguir siendo el mismo, las cosas han cambiado drásticamente. Sólo el nombre de este lugar –milagrosamente- sigue siendo el de antes. El de toda mi vida.

La vieja fábrica de hielo con su inconfundible tufo a amoníaco y la estridencia de los bloques azules transparentes cayendo al suelo y siendo arrastrados hasta la camioneta de reparto, que expele un humo azul que apesta a diesel mal quemado, se mezcla con el aroma penetrante a salazón de la conservera de los Albo y con el sudor de las mujeres que filetean con maestría la anchoa que llegó hoy mismo a la Venta parida por la panza de una bonitera que vino con mucha mar y riesgo de Terranova y reencuentra a la lágrima del partir con la del regreso, la saliva del beso apresurado con la del desesperado, el olor a cuerpo joven de casi mujer haciéndose hembra auténtica en mis manos, el aroma de Alma y del alma entregada a las caricias adolescentes cuidadosamente ocultas en esa esquina del puerto en la que me encuentro en este momento mientras llueve esta llovizna fina y persistente sobre el alma.