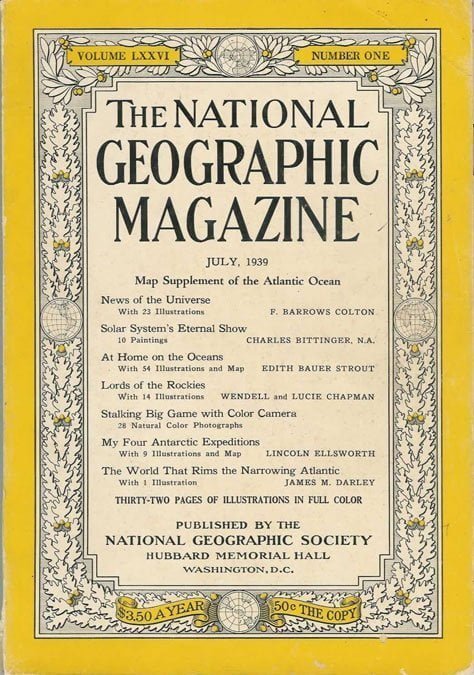

De acuerdo al raído y amarillento ejemplar de National Geographic que tengo entre mis manos, Pago-Pago es una paradisíaca isla situada en latidud 14° 34′ Sur, Longitud 170° 40′ Oeste, perteneciente al Archipiélago de la Samoa Americana en el Pacífico Sur.

No Pago-No Pago es una isla muchísimo más grande que se localiza entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Algunos de sus habitantes son mucho más golfos que pacíficos, por lo que su ubicación es -por demás- pluscuamperfecta. De hecho, aparece en muchas más revistas que la anterior, pero últimamente más en las financieras que en las turísticas. Muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, nadie sabría decir a ciencia cierta si pertenece a América Central o a Centroamérica.

En Pago-Pago, bellas adolescentes caminan por resplandecientes playas con sus erguidos pechos desafiando la brisa y acompañando el vaivén de sus faldas de palma.

Los hombres pescan sólo lo que necesitan para alimentar a sus familias ese día, en la certeza de que el dios que decide las mareas y los nortes volverá de su sueño con cada amanecer fulgurante. Las mujeres mayores reparan redes mientras cantan hermosas canciones que recuerdan el ritmo de las olas azules.

Son gentes humildes con sonrisa ineludible que te hace sonreír aún sin quererlo: su sencillez contagia y a la vez conmueve. Tienen poco y nada exigen. Mientras otros rezan, estos paganos-paganos agradecen con una sonrisa la alegría de estrenar un nuevo día. Son como niños, como Dios manda, y por eso Dios permite que se le acerquen.

A 9,000 kilómetros de distancia, en línea quebrada, sus contrapartes antípodas hacen uso de mentiras legendarias: desde la última y nos vamos a la bien conocida y archipracticada maña del mañana te pago… por éstas. Usar el nombre de Dios en vano se vale cuando es dinero lo que hay por medio, en una isla enorme que convirtió a un traidor –San Judas- en patrón y devoción para las causas perdidas. Treinta monedas de plata son pocas para una nación que vive a mordiscos y dentelladas y donde cien zopilotes viven de sacarle las tripas a una docena de incautos mirlos blancos.

En un país donde quince millones de trabajadores afiliados al IMSS sostienen bajo impuestos draconianos a los otros cien millones de indigentes (el CONSAR lo dice, no yo) la tradición de prometer y no cumplir va haciendo callo. Las tarjetas de crédito hacen estragos; los sablazos llegan –ayudados por la mano y el piano de Elton John- desde el paralelo 37 de la presidencia hasta el amigo pedigüeño de la esquina, aprendiz de franciscano. Del cliente siempre moroso, al barzonista o barzoniano, como quiera que se diga. Del que destapa la coladera por dos pesos, al que pide para el refre por hacer sólo su trabajo. Con la sección amarilla, o la ronda policial. Por un trámite absurdo en la delegación. O por cuidarte el carro. O por cantarte un corrido desafinado. O por una asociación fantasma en pro de lo que se le ponga por delante. O por ponerte el gas. O por evitarte una molestia de cualquier tipo ante un tipejo corrompido por décadas de lo mismo. Depredadores nocturnos desvelados y al acecho con las fauces y los ojos bien abiertos.

Hay algunos que nos vemos forzados a pedir prestado superando una vergüenza existencial inmensa. Somos los quiero-y-no-puedo de las deudas. De los que van y dan cien pesos a cuenta de unos miles y están dando mucho más de lo que pueden. Viuditas bíblicas que no saben ni pueden vivir a gusto en el desfalco. Somos los menos.

Los más son –además- los más descarados. Tramposos expertos como Donald Trump (pronúnciese “tramp”) que convierten sus adefesios en modelos de pasarela y sus fraudes en rascacielos. Pepenadores de cuello blanco como Milken, que venden bonos-basura a especuladores sin futuro. Cabales ciudadanos que manejan cifras billonarias desde Australia. En la Bolsa Sin Valores o en la Central de Abastos. El agua no es para beber sino para regar su prados. Los que cotizan sus pecados en el NASDAQ no atienden razones ni facturas. La mordida más temible sobre la tierra es la del cocodrilo, y los que mandan tus centavos a las Islas Caimán son los de mayores tamaños.

Pero no nos dejemos engañar por apariencias. El otro noventa por ciento laaaargo de los habitantes de No Pago-No Pago son los que viven el auténtico paraíso: la palabra contribución no figura en su diccionario, se cuelgan de la energía eléctrica del alumbrado público, instalan su changarro en tu estacionamiento o frente a tu comercio establecido desde hace veinte años. Ni en su casa los conocen cuando llegan los requerimientos atrasados de Hacienda. Queman bosques para exigir el Procampo. La única institución en la que creen es el DIF, y eso sólo cuando se acercan elecciones. Son virtuales. No piensan y no existen, sólo gastan recursos del Estado y de su hermano. Atraviesan sus autos destartalados en el centro neurálgico de donde otros intentan llegar a sus trabajos mientras la ciudad consiente, el país tolera y Tláloc observa a todos asombrado con esos ojotes desorbitados.

Nunca he estado en Pago-Pago. Lo único que conozco de la Samoa Americana son las pruebas nucleares en los atolones que leí en este ejemplar ajado y, por lo visto, esta bella isla se salvó por los pelos. Ahora es un popular puerto donde hacen escala los cruceros de lujo en los que viajan otros, sin duda más listos y prósperos que nosotros.

Hemos logrado hacer de México una enorme isla de promesas incumplidas. Hemos implantado una cultura de la desconfianza donde nos quieren convencer de que el que no transa no avanza. Donde prometer no empobrece y dar es lo que aniquila.

Tengo un amigo economista que dice -muy convencido- que los países no se arruinan, sólo aumentan su deuda externa. Sin embargo hay otras clases de ruina imposibles de negociar: la moral, la cultural y la social. Esas son deudas de honor que se pagan con sangre. Cuando se siembran vientos se recogen tempestades. Con frecuencia vemos que islas de ensueño son devastadas por huracanes. Y cuando la cosa se ponga del todo fea, tendremos que arrojar nuestras últimas vírgenes a los volcanes para restablecer el orden del universo.