En estos días ásperos para muchos de nosotros, donde el trabajo no sólo escasea sino que se esconde alacrán bajo las piedras y el dinero se hace humo en ascenso, cobra sentido una frase que escuché hace tiempo: Siempre hay dinero para las adicciones.

Doy fe, yo que soy accionista mayoritario de varias, a cual más infame. La peor por más irrefrenable: los libros. Los libros acabarán tomando propiedad legítima de mi casa y acabarán por no dejarme espacio vital para subsistir, ver o respirar. He hecho mil veces el firme propósito de enmienda de nunca más pecar y no comprar un solo libro más. Sé que sólo un adicto podría entenderme. Logré circular con dos grandes tazas de café de Chiapas en la mañana. Tan natural que hasta me dio taquicardia. Pero ninguna como encontrar “Lanzas Rotas” en mi librería de saldos.

No desayuné y no comeré, pero tú no te me escapas. Agarro el libro con tal fuerza que el empleado duda de si me lo estoy robando. Soy un orgulloso ladrón de libros, pero este lo pago con lo último –literal- que llevo en la cartera. Ya comeré otro día, de momento, alimento el espíritu.

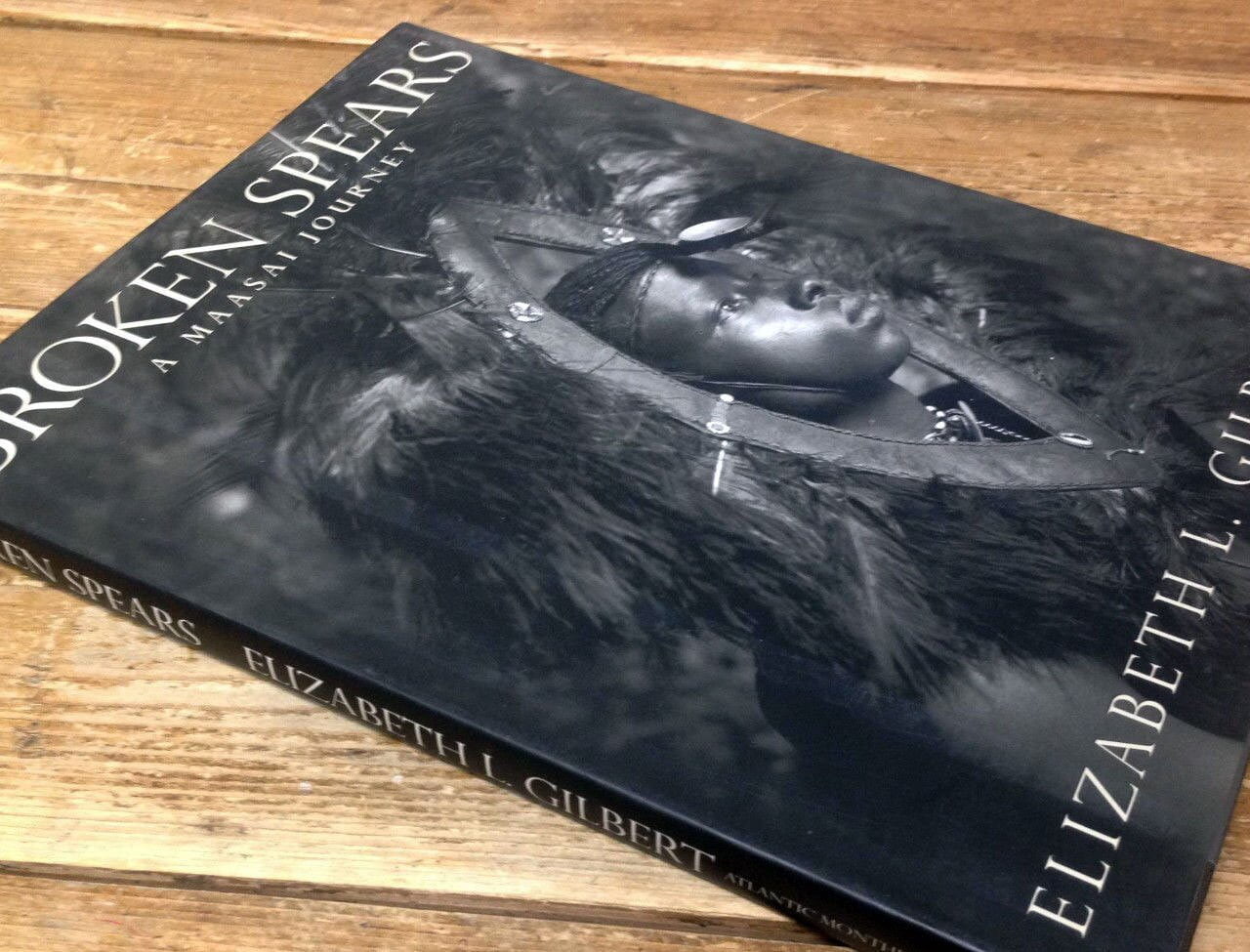

Resisto la tentación de abrirlo en el autobús en que me colé de birloque. Lo cuido, lo guardo, lo preservo para el ceremonial de desnudez que reservo a mis grandes amantes y mis mejores adquisiciones. Llego a la soledad de mi Sancta Sanctorum y lo despojo con mimo de sus vestiduras. Huele a libro visto, que es a lo que huele una mujer madura y bella que sabe que va a cautivarme. Se me abre. Hay un ritual preciso de erotismos entre nosotros. Se olvida de otros ojos y otros dedos. Se entrega. Y paso dos horas o más con Elizabet Gilbert y los ritos de circuncisión de los Maasai.

Son hombres dignos y mujeres hermosas. Altos. Valientes. Pieles negras y brillantes. Portan con orgullo cicatrices de mordida de león y de zarpazo de leopardo. Todos sonríen como si se burlasen del dolor. Quiero descifrar el mensaje oculto en la alquimia de estas gentes felices. Inmensamente felices.