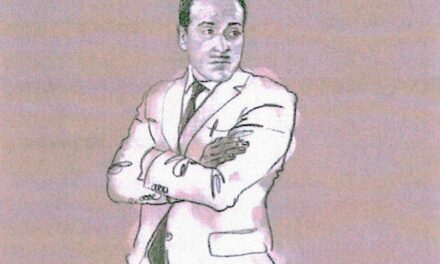

Tardé más de cuarenta años en saber el verdadero nombre del profesor Cruz Esmiol Benede, porque durante mis años escolares todos le conocíamos por “El Esmi”. A los doce, yo daba por supuesto, como todos todos mis compañeros, que el mote era un apócope de esmirriao. Porque es que había que verlo para creerlo: en aquellos cuatro años de colegio sólo le conocimos un mismo traje marrón y una misma corbata. El cuello le venía enorme y parecía que su mínima corporeidad se escaparía de un momento a otro por ahí, o tal vez por una manga de la chaqueta. Corría el rumor de que había perdido las falanges que le faltaban en la mano derecha con la tapa del vetusto piano que había en el aula. A pesar de que le tirábamos arroz y bolitas masticadas de papel con el tubo del Bic mientra escribía de espaldas en el pizarrón, algo nos decía que no podíamos soplar demasiado fuerte, a riesgo de fusilarlo ahí mismo.

La voz de El Esmi era tan delgada como su cuerpo de momia egipcia, y como tampoco nos importaba lo más mínimo lo que pudiera decir, la clase de Historia transcurría en un hilo de voz apenas perceptible que invitaba a la siesta. Quién me iba a decir, que de las clases del Esmi en el Colegio San Salvador de Horta saltaría a la Complutense de Madrid y terminaría con un doctorado en Historia Contemporánea.

Y todo esto viene al caso porque precisamente mi tesis, que había iniciado con la intervención de Hitler en la Guerra Civil Española, dió unos meses después de iniciada un giro insospechado hacia la División Azul y las historias, todas trágicas, de los combatientes españoles en Rusia. Escarbando en los documentos del Archivo Histórico Militar de Madrid, mientras llenaba fichas y fichas para mi tesis, apareció una fotografía de un grupo de soldados, y entre el centenar de rostros pude distinguir claramente uno familiar. No podía ser otro que El Esmi. Tal vez no tan enjuto y bastante más joven, pero su cara saltó inmediatamente de la foto.

La curiosidad me llevó a investigar el destino de su compañía y descubrí que había combatido en Leningrado en condiciones infrahumanas de frío, hambre y todo tipo de privaciones. Que fue hecho prisionero por los rusos y sobrevivió a doce años de trabajos forzados en Odessa. Y que por fin, en 1954 llegó a Barcelona junto con un reducido grupo de supervivientes en el Semíramis.

Ahora, mi mayor recuerdo de Don Cruz (que, aunque parezca redundancia, recibió la Cruz de Hierro de Primera Clase por su valor en combate) es que jamás dejó escapar una sola palabra de rencor hacia sus enemigos. Y que cuando terminé el colegio, al despedirnos, me abrazó y me dijo, casi en un susurro: “Sea usted un hombre de bien”.