Aguilar siempre había sido un cachondo mental: lo fue de niño en el colegio pegando mocos en los pupitres y haciendo rimas chuscas y lo seguía siendo de mayor en casa, con los amigos, en la oficina, sacándole punta a todo. Hasta que le sucedió lo del dedo, su broma preferida era dejar claro el evidente paralelismo entre su apellido y nariz, adelantándose a las burlas que padeció de chiquillo y mofándose del cartabón que Dios le había plantado en la cara, antes de que nadie más se atreviera a hacerlo.

Había logrado caer bien y ser el feo-alma-de-la-fiesta. Contaba los peores chistes con la mejor gracia y algunas mujeres lograron encontrarle un cierto aquél que le permitió perder la virginidad por ahí de los treintaymuchos.

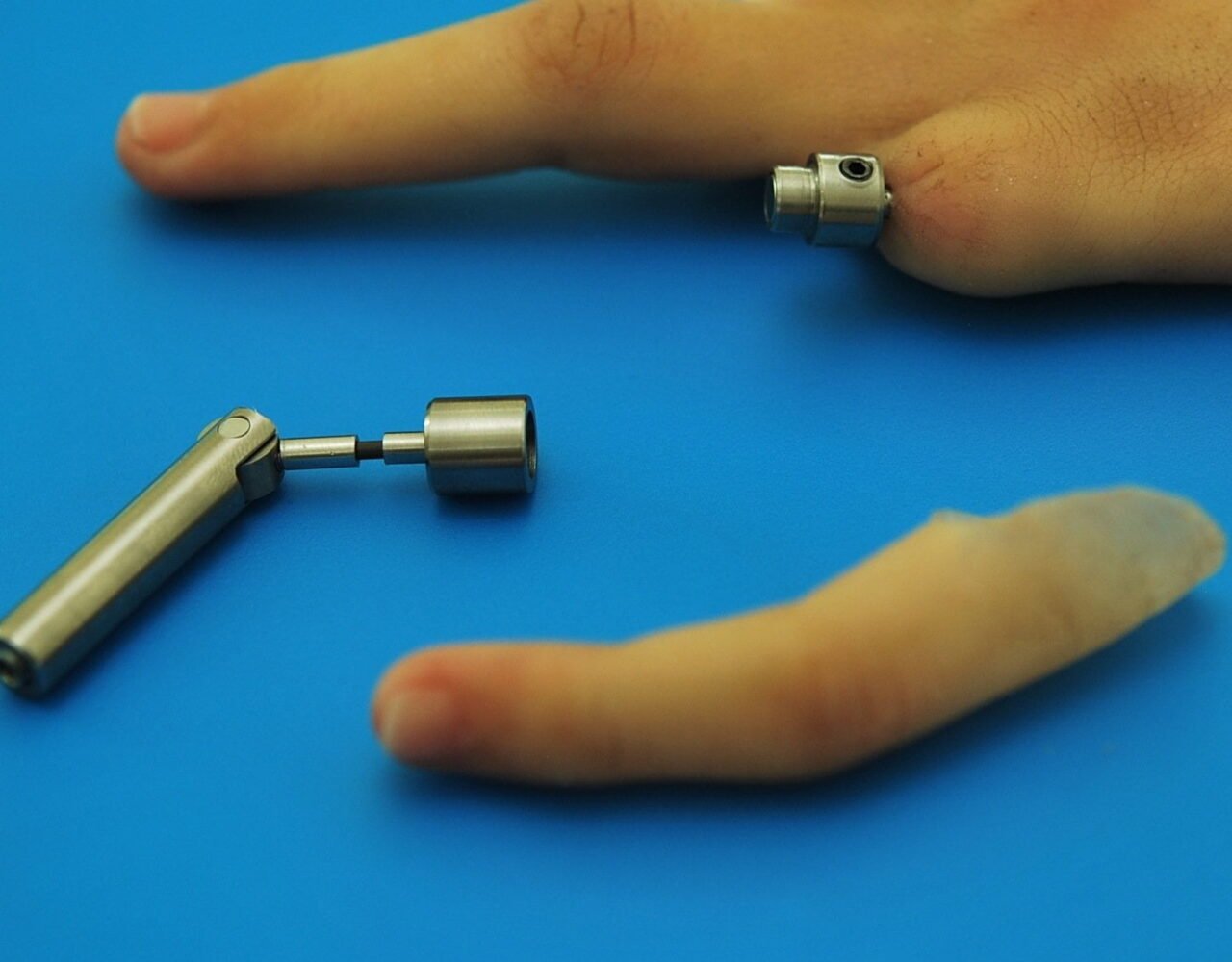

Su simpatía ocultaba una irascible aversión a todo lo que fuera más grande o mejor que él. Aparentaba ser hombre calmado, pero cuando el enorme camión comenzó a adelantarle si pudor ni intermitentes, Joaquín Aguilar bajó la ventanilla eléctrica de su coche seminuevo, sacó la mano y le dedicó con énfasis e inquina el gesto-esperanto que universalmente significa “que te den”. El retrovisor del trailer casi le arranca mano y brazo enteros, así que dio por bueno haber perdido sólo el dedo erecto de la maldición. Se lo pusieron de goma. La nariz rozó, pero milagrosamente quedó intacta.

Ahora, con su nueva prótesis de látex, descubrió un mundo de posibilidades: desde cómo sacarse el dedo falso con horror de los presentes y hurgarse la proboscis, o revolver los hielos del cubata, hasta sugerir las más obscenas aplicaciones del plástico y tieso dígito postizo. Halló como perfecta excusa para regresar a casa de una amante la frase “perdón, olvidé el dedo ahí ¿puedo subir a por él?” y hasta creó un blog con miles de amputados seguidores para devolver la fe a quienes habían perdido todo tipo de partes corporales.